-

以色列3D元宇宙资产管理平台Hexa完成2050万美元A轮融资

-

SBF已向法院推荐两名技术专家为其保释条款提供建议

-

Metaclub Society项目Discord服务器遭到攻击

-

BitMEX将于3月9日进行主网系统升级

-

韩国金融监管机构将打击涉及加密货币的语音钓鱼行为

-

或因质押解锁XMON出现超90%的短时暴跌

-

被冻结200万美元资金的投资者对BlockFi高管和Gemini提起集体诉讼

-

2月以太坊域名服务ENS注册量创迄今最低月度记录

-

原田胜宏宣布《铁拳 7》销量突破 1000 万

-

《Apex英雄》Steam国区解锁 捍卫者版售价198元

-

2023款欧拉好猫上市 12.98万元起售

-

吉利银河正式发布 吉利全面转向新能源化

-

名字之前定了,就叫哈弗二代大狗,价格今天公布……

-

15万新能源SUV,这三款颜值高、性价比爆表,家用必看!

-

首款汽车明年量产,小米申请摩德纳等商标

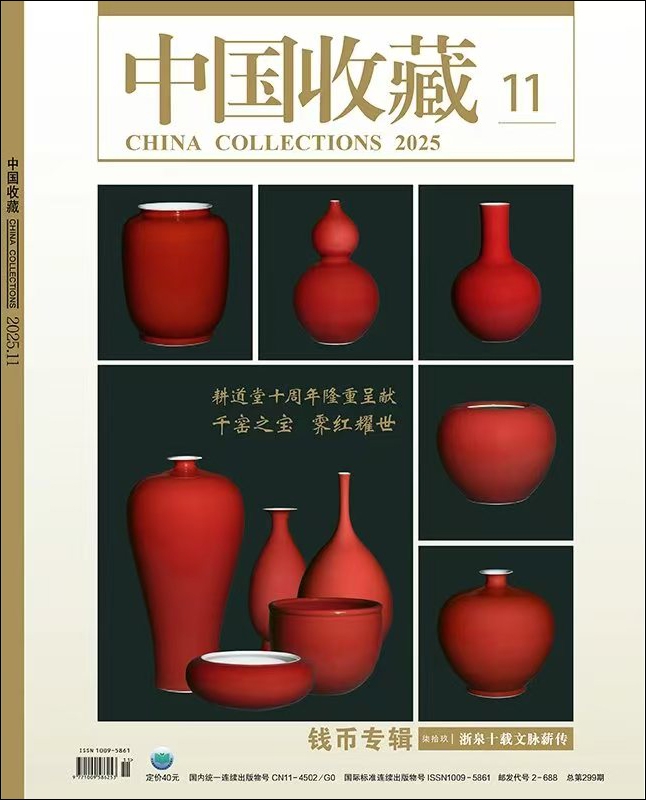

东 方 商 报

用多彩笔触绘就人生画卷

文/董玉娜

观赏画家陈持平的丙烯画作品,常给人“前所未见”的新鲜体验。他开创性地以丙烯材料为载体,赋予作品独特的东方美学特质,不仅开辟了美术叙事的新维度,更巧妙地将传统美学精神融入丙烯创作,最终形成一批兼具现代感与东方美术韵律的佳作。这些作品既饱含对世界的诗意感悟,又在形式与内容上实现中西文化的深度融合,为当代美术创新发展构建了全新生态,值得特别关注。

《柳暗花明又一村》丙烯画布 91厘米X72.7厘米 2025年

陈持平丙烯画的诗意情景营造尤为突出。他以细腻笔触与独特色彩语言,将自然变化转化为富有诗意的美术表达,耐人寻味。以《柳暗花明又一村》为例,作品堪称其诗意风格的典型代表。其以浅绛如梦境、薄靛似朦胧的色彩,写意般勾勒出初春印象:柳枝初萌而岸线未绿,朝雾裹挟花絮轻飘,朦胧间尽显春之将至的期盼。画家精准地发掘并驾驭了丙烯材料的特性,让色彩层次丰富而含蓄:既保留东方水墨的空灵韵味,又兼具丙烯特有的透明感与流动性。这种诗意的色彩渲染,能瞬间唤起观者对春天的感知与憧憬,使画面内外皆呈现“可游可居”的诗情画意。整体画面似蒙上一层温柔薄纱,远观如诗、近读似词,在虚实相生间拓展观者的想象空间,让人不自觉沉浸于初春微寒却生机暗涌的意境中,实现媒介与意象的完美统一。

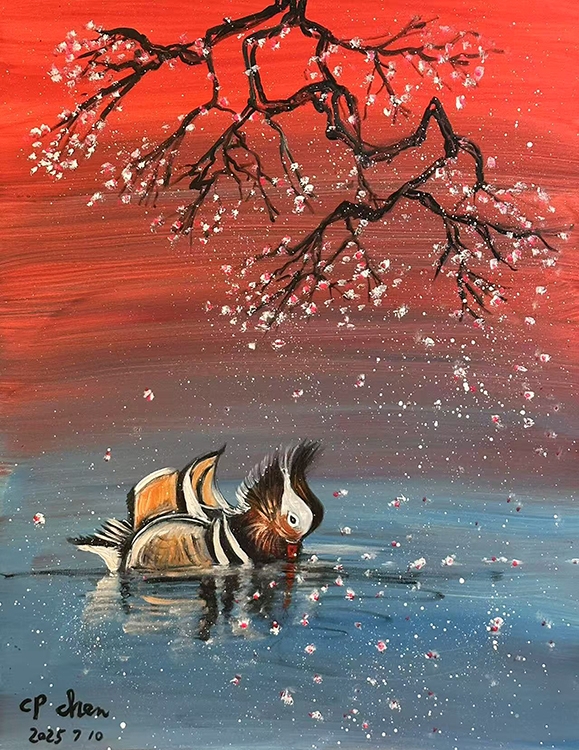

《落花》 丙烯画布 91厘米X72.7厘米 2025年

在画题意趣层面,陈持平的丙烯画更展现出臻于极致的品赏魅力。他的丙烯造型从不局限于物象的写实描绘,而是通过色彩浓淡、线条疏密、构图虚实的巧妙搭配,传递超越形象本身的深层意境。《偶尔投影在你的波心》便是对丙烯材料表现力的完美诠释:艺术家以浓重却灵动的丙烯色彩,塑造出一枝荷花高出劲节、朝阳待放投影水中的画面,尽显静中有动、动中含静的生态之美;旁侧一只鸳鸯身披锦绣羽色,颔首轻傍花影,既传递爱情的甜美,又暗含亲情相依的温馨。此时,丙烯材料被赋予表达意趣的深层价值,跳出纯写实的桎梏,带着东方美学的脉脉温情,定格下令人心动的瞬间。这种意趣并非刻意雕琢,而是源于对自然与生活的深刻体悟,再借丙烯媒介精准传递。观者仿佛能触到晨露未晞的花瓣、听见水波轻漾,甚至感知到恬静中暗涌的生命力,不知不觉被带入超脱尘俗、静谧深情的精神世界,与画中景、意中情共鸣共生。

《满江红》 丙烯画布 91厘米X72.7厘米 2025年

尤为可贵的是,陈持平的丙烯画在哲思表达上,呈现出鲜明的时空印象。作品在视觉美感的基础上,通过构图与色彩的相互加持,深入探讨时间、空间与存在的哲学关系,《我在过去中寻找你》便是这一主题的代表作。画家以大红丙烯为虚空背景进行浓淡有机的填充,既兼具“虚”的哲学意蕴,又不失“实”的视觉张力:水天一色间,落霞如炬,一只孤舟映出孤影,老叟划桨追逐时光。虚空背景中满溢着对时空的思索,“孤”的冷意被巧妙中和,“暖”的动感由远及近。这种处理既是对中国传统空间哲学的继承,更是创新性转化的成果,陈持平借丙烯材料,让传统哲学体系在当代艺术中焕发全新的表观力。

《偶尔投影在你的波心》 丙烯画布 91厘米X72.7厘米 2025年

反复品读不难发现,这些丙烯画还蕴含着东方唯美的书卷气质。这种气质根植于文人画,是中国文人画精神内核与丙烯材料特性的完美融合。《我在记忆中寻找你》《问世间情为何物》《落花》《再回首》等作品,均鲜明地展现出这一特质:在传承传统文人画意境的同时,彰显当代文人驾驭丙烯材料的深厚美术修养。文人风骨与丙烯材料的现代感碰撞交融,完成了美术对东方文化精神的创新性诠释,其“丙烯文人画”的开创性与独特性,堪称借古开今、东西贯通的美术路标。总的来说,陈持平的丙烯画创作以独特的东方美学特征,为当代美术注入强劲新活力。

艺术家简介:

陈持平,1953年生,祖籍福建仙游。其擅长丙烯画,兼攻篆书、草书,尤其喜好草书。祖父陈开泉为上海美术专科学校(南京艺术学院前身)国画组毕业的艺术家,系刘海粟的得意门生。父亲陈祖儒是一位书法家,自幼得家传作画习字。陈持平现为中国通俗文艺研究会会员。其画作具有大胆奔放、热情如火的特点,充满动态之美。作品被《中国文化报》《文化月刊》《艺术市场》《中国艺术》《中华英才》等报刊发表,并被新华网、中华网、搜狐网等平台报道。作品入选文化和旅游部艺术数字资源库。2023年1月,北京工艺美术出版社出版《陈持平丙烯画作品选》;2023年9月,团结出版社出版陈持平编著的《新时代名家画集》;2023年6月,其作品参加由中国女画家协会、现代工笔画院在北京炎黄艺术馆主办的“传薪•全国书画名家邀请展”。

《问世间情为何物》 丙烯画布 91厘米X72.7厘米 2025年

《我在过去中寻找你》 丙烯画布 91厘米X72.7厘米 2025年

《我在记忆中寻找你》 丙烯画布 91厘米X72.7厘米 2025年

《我在未来中等待你》 丙烯画布 91厘米X72.7厘米 2025年

《再回首》 丙烯画布 91厘米X72.7厘米 2025年